Por Mariana Paula Torrero*

Los estudios hidrográficos permiten conocer y analizar los parámetros morfométricos de una cuenca y éstos junto a los hídricos permiten relacionar la dinámica y comportamiento hídrico-ambiental. La respuesta de cada cuenca hidrográfica es única desde el punto de vista hidrológico y las interrelaciones entre la estructura de la red de drenaje y los procesos hidrológicos son características particulares de cada una. El conocimiento de estos factores es fundamental para la conservación y protección del recurso hídrico y la planificación y ordenación del territorio. A nivel internacional existe consenso en utilizar a las cuencas hidrográficas como unidades de gestión y de planificación del territorio.

Los trabajos sobre cuencas hidrográficas son escasos y en algunos casos inexistentes como lo que sucede en la Patagonia Argentina. Por ello y por la importancia que reviste el agua como fuente de vida, se realizó un estudio integral de la cuenca hidrográfica del Río Tecka-Gualjaina, en el noroeste de la provincia de Chubut, dentro del cual el aspecto hidrográfico fue uno de los contemplados. El trabajo se realizó en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, siendo contraparte la Pontificia Universidad Católica “Santa María de los Buenos Aires”.

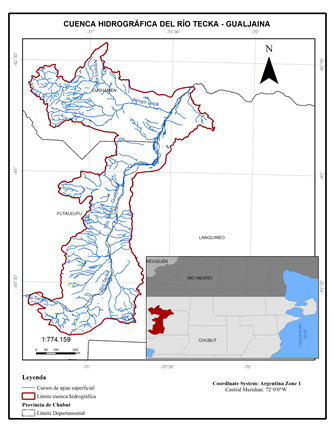

El Río Tecka nace en las sierras occidentales de la provincia de Chubut, Argentina, a 1.350 msnm, a los 43°35’18 Lat. S y 71°21’03 Long. O. Fluye inicialmente en sentido O – E durante unos 45 km, para luego tomar rumbo S – N hasta su desembocadura en el Río Chubut (Fig.1). En la afluencia del Arroyo Pescado, 43°02’22’’ Lat. S; 70°47’23’’ Long. O, el Río Tecka toma el nombre de Río Gualjaina; entre ambos poseen una longitud de 206 km. Estos ríos, dan nombre a la cuenca Tecka – Gualjaina que forma parte de la cuenca exorreica de vertiente atlántica del Río Chubut. La mayor altura es de 2.210 m y se encuentra en la cuenca baja en el Cordón de Esquel. El clima de la región es árido y frío, las precipitaciones, concentradas en invierno, no superan los 200 mm anuales y la temperatura media anual es de 10ºC. Los suelos predominantes son Aridisoles Calciortides, Natrargides, Paleoargides y Paleortides; Inceptisoles Distrandeptes y Molisoles Criacuoles, Haploboroles y Haploxeroles. El área se caracteriza por el desarrollo de mallines, de gran importancia ecológica y potencial productivo, los cuales se encuentran degradados o destruidos como consecuencia de procesos naturales o por la intervención antropogénica. La vegetación predominante es de estepa subarbustiva-graminosa.

Figura 1: Localización e hidrografía de la cuenca del Río Tecka-Gualjaina, Chubut, Argentina

Se destacan la ciudad de Tecka, cabecera del departamento Languiñeo, cuya principal actividad es ganadera y en menor medida se realiza el cultivo sobre las planicies de inundación; y el poblado de Gualjaina, a orillas del Arroyo Lepá, principal afluente del Río Gualjaina. Tecka.

El procesamiento de los datos se realizó con un Sistema de Información Geográfica el cual permite la georreferenciación de todo el material trabajado, el análisis, la interrelación de la información y finalmente la obtención de resultados.

Las variables obtenidas se presentan en la Tabla 1. Las variables físicas que se calcularon para determinar las dimensiones de la cuenca son el área la cual arrojó un valor de 5.318 km2 y el perímetro, con un resultado de 651 km; ambos valores definen una cuenca de tamaño grande. El conocimiento del área de drenaje es indispensable en el análisis hidrológico porque en función de ella se obtienen los aforos y la relación entre precipitación y caudal. El perímetro no brinda por sí solo información acerca del tamaño de la cuenca, pero es útil para comparar cuencas de igual superficie. Esta última variable está relacionada con la litología y la edad de la cuenca. También se calculó el relieve disponible, siendo de 1.736,7 m. La longitud total de los cursos se calculó y ordenó de acuerdo con la jerarquización propuesta por Horton dando como resultado una cuenca de jerarquía 6. La pendiente media de la cuenca es de 2,12 % lo que da idea de un relieve bastante plano. Sin embargo, a largo del perímetro de toda la cuenca, se destaca la presencia de importantes relieves positivos. Este parámetro es de gran importancia porque indica la velocidad media de la escorrentía, su poder de arrastre y el poder de erosión sobre la cuenca.

El cauce se caracteriza por el desarrollo de meandros, principalmente en la parte inferior de la cuenca media y en la cuenca baja y el coeficiente de almacenamiento, refleja que el agua tiende al escurrimiento y por ende a incrementar la erosión, donde las condiciones del suelo lo permitan, llegando así más rápidamente al caudal de pico en su desembocadura. El tiempo de concentración, de tan solo 4hs 15´, debe ser precisamente considerado dado que representa la rápida escorrentía en la cuenca, es una de las variables fundamentales a tener en cuenta en la gestión de los recursos hídricos.

Tabla 1. Variables morfométricas de la cuenca del Río Tecka-Gualjaina.

* Mariana Paula Torrero es Doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur. Es investigadora de la Universidad Católica Argentina en el Grupo de Estudios sobre Clima, Ambiente y Sociedad de la Facultad de Cs. Fisicomatemáticas e Ingeniería.